毎年10月1日は「浄化槽の日」。生活排水を微生物の力で浄化し自然へ返す―その静かな仕事が、水質保全の土台を支えています。本稿では、方式の違いと海外動向、日本の現状や老朽化リスク、維持管理の要点を、公的ソースに基づいて整理します。

1. 浄化槽の日とは?

昭和60年(1985年)10月1日の浄化槽法の全面施行を受け、昭和62年(1987年)に当時の厚生省・環境庁・建設省が「浄化槽の日」を制定。普及促進と制度の周知徹底を通じ、生活環境・公衆衛生の向上および公共用水域の水質保全を図ることが目的です。

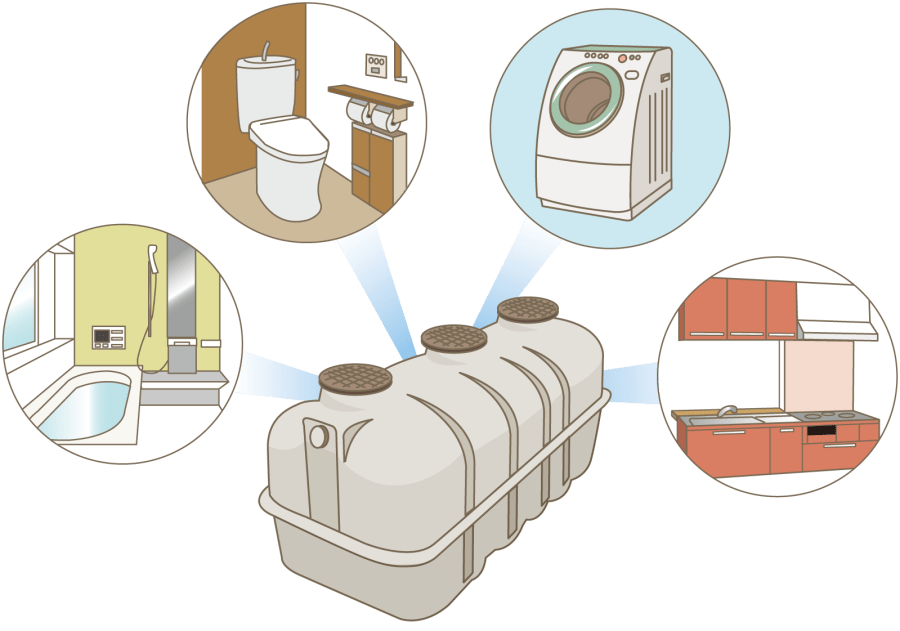

浄化槽は下水道未整備地域でも機能する分散型の排水処理設備。家庭・施設の排水を浄化して自然に戻す、日本の水環境を支えるインフラです。

2. 浄化槽の種類と仕組みの違い(日本の浄化槽と米国のセプティックタンク)

浄化槽と一言で言っても、国や地域で構造・運用が異なります。

日本の浄化槽(Johkasou)は、基本的にばっ気槽を中心とした好気処理で、ブロワと散気を用いて微生物を活性化し、放流基準に適合する水質まで浄化します。

一方で米国で採用されているセプティックタンクの多くは、嫌気処理を基本としたシンプルな方式で、槽内で沈殿・嫌気分解を行い、処理水を土壌に浸透させます。ただし、地域や基準によっては曝気装置を備えた好気処理(ATU等)や高度処理を組み合わせるシステムもあり、その場合は散気管やブロワを使用します。

日本は国土が狭く河川や海に面した地域が多いため、処理水を直接川へ放出するのでより効率よく浄化できるばっ気タイプが使われるようになりました。アメリカは国土が広く川が少ない地域も多いので、土壌そのものをろ過装置として使う嫌気タイプが使われています。

この処理方式の違いが明確なため、海外でも日本の浄化槽は「Johkasou」としてセプティックタンクと区別して扱われます。

3. グローバルサウスへの視点――インドの事例から

下水道未整備の地域では、分散型処理が現実的な選択です。関西化工は、電力に依存しない嫌気処理ベースの家庭用排水処理リサイクルシステム「DMR」をインド農村部で導入しました。2017年から現地パートナーと導入試験を進め、JICA支援プログラムによる案件化調査も実施してきました。 DMRは排水を処理するだけでなく、処理水を液肥として農業に活用できる点が特徴です。

衛生環境の改善と農業収益向上を同時に実現する技術として、今後のグローバルサウスでの普及が期待されます。

4. 日本の浄化槽の現状と課題(令和5年度時点)

グローバルサウスで浄化槽の導入が進んでいる一方で、導入から長い年月が経った日本の浄化槽では、さまざまな課題が見え始めています。

環境省公表の令和5年度のデータでは、全国の浄化槽設置基数は7,455,648基。内訳は合併処理浄化槽 4,098,165基(55%)、単独処理浄化槽 3,357,483基(45%)。維持管理の実施状況は保守点検 73.9%、清掃 64.1%、定期検査(毎年) 49.8%です。単独処理浄化槽では漏水等の不具合が多く、設置30年以上経過では破損・停止リスクが指摘されています。

さらに地域によっては、下水処理場自体が老朽化しています。人口減少・過疎化が進むエリアでは、高コストな建て替えを行うのか、集落排水や個別の合併処理浄化槽へ転換するのか、地域の実情に応じた選択が迫られています。こうした背景からも、浄化槽は「地域の現実に合った持続可能な排水処理インフラ」として重要性が増しています。

5. 老朽化と「長寿命化」の考え方

長寿命化指針では、導入時を健全度100%とすると50年で約70%、60年で約50%に低下するイメージが示され、予防保全の重要性が強調されています。

- 槽の破損・漏水:ひび割れや腐食で処理水・汚泥が外部に漏れ、土壌や地下水の汚染リスク。

- 処理性能の低下:ブロワ・散気系の劣化で曝気不足となり、未処理に近い水が放流され水質悪化を招く恐れ。

- 悪臭・逆流:処理不足が生活環境へ直結する事象として顕在化。

対策は、台帳で設置年数の把握、定期の保守点検・清掃・検査で劣化予兆を早期発見し、必要な部品交換・補修を前倒しで実施すること。すなわち「止まる前に替える」予防保全が鍵です。

▶図面がなくなった古いパーツも一点から見積もり依頼できるサイトはこちら

▶見積もり依頼サイトについて詳しくはこちら

6. 維持管理・点検・部品交換――「止めない」ための基本

- 水質検査(設置直後):施工の適否と初期性能を確認。

- 保守点検・清掃:槽内水質・汚泥堆積・機器動作(例:ブロワ)を定期確認。堆積物やスカムが多ければ清掃を実施。

- 定期検査(毎年):第三者による年1回の確認。維持管理が適切か、機能が維持されているかをチェック。

これらを確実に回しつつ、劣化兆候があれば部品交換や補修を先行するのが長寿命化の近道です。点検に役立つ器具は、当社オンラインショップの 管理器具カテゴリでもご紹介しています。

7. まとめ――「浄化槽の日」を行動に変える

令和5年度末データは、基数の多さ、維持管理実施率の課題、そして老朽化リスクを示しています。最重要なのは、法定の維持管理を着実に実施し、劣化サインを見逃さず交換・補修すること。浄化槽は快適な暮らしと環境をつなぐインフラです。「浄化槽の日」を機に、計画的な点検・補修で、未来に清らかな水環境を引き継ぎましょう。